2021年8月から9月にかけて行われた東京2020パラリンピック競技大会。

競泳女子400メートル自由形に大東文化大学水泳部所属の小池さくらさん(スポーツ科学科3年)が出場し、見事日本記録の更新を果たしました。

東京でのパラリンピック開催をきっかけに、バリアフリーや多様性・共生社会への関心が高まっています。

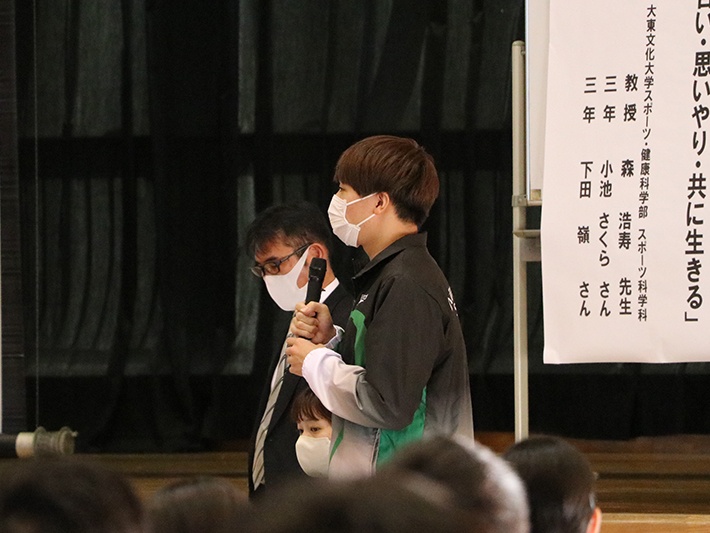

そのような中、11月21日に東松山市立南中学校で行われた人権教育講演会に小池さくらさんとスポーツ科学科 森浩寿教授、小池さんと同じ水泳部の下田嶺さん(スポーツ科学科3年)が登壇しました。

講演会のテーマは「助け合い・思いやり・共に生きる」。

森教授は、数ある専門分野のうちの1つとしてスポーツ法学を研究されており、過去にスポーツ業界で起きた、障がいを持った選手に対する差別や訴訟問題を事例に、当たり前にあったルールをバリア(物理的、制度的、情報的、意識的)と感じる方とどう向き合うべきかについて、生徒へ問いかけました。

多くの小中学校で講演の経験がある小池さんは、自分が持つ障がいのことや水泳との出会い、世界大会・パラリンピックでの体験を、大東文化大学水泳部で主将を務める下田さんは、小池さんのサポートチームにも所属しており、健常者でありながらも幼いころから障がいを持っている方について考える機会が多かったということで、コミュニケーションを通して得た考え方について、自身の経験を踏まえて話されていました。

講演後の質問コーナーでは、「小池さんがパラリンピックを目指すうえで心の支えになったことは何か」、「下田さんは水泳部部長として、また、小池さんをサポートする立場としてどんな声掛けをしているのか」などの質問があり、生徒のみなさんにとってお互いを尊重しあうことの重要性を改めて感じる機会となったようです。

講演会後、小池さんと下田さんに改めてお話を伺いました!

改めて考えたい難しいテーマ

まずは講演会を終えた率直な感想を教えてください。

小池:東京パラリンピック後に同じようなテーマを何度か講演させて頂く機会がありましたが、障がいを持っている自分自身でも改めて考えようとすると難しい内容だと感じます。

講演会では、みなさん真剣に耳を傾けてくださり、私もこれまで感じたことや経験、今考えていることをお伝えしたいという思いで今回の講演に臨みました。

下田:今回の講演会は、私にとって初めての講演会だったのでとても緊張しました。

実際に講演をしてみて、みなさんに自分の経験を通してテーマをお伝えでき、自分の中でもテーマに関して改めて考えるきっかけになったので、とても貴重な時間でした。

まだまだ課題が残るバリアフリー化

2020年パラリンピック競技大会を機に、バリアフリーへの関心も高まっていますが、日常生活の中で障がいのある人にとってバリア(物理的、制度的、情報的、意識的)になりうると感じたことがあれば教えてください。

小池:やはり公共交通機関を利用する際は、色々なバリアを感じます。例えばバスは車いすだと1人で乗り降りすることができないので、かなり時間もかかります。

地下鉄では車両とホームの隙間が狭くなっていたり、車いす・ベビーカー用のスペースがある車両をアプリで教えてくれたりなど、バリアフリー化は進んでいると思いますが、大会で外国へ行くと日本よりも進んでいるなと感じます。

下田:スロープやエレベーターの設置など、物理的な面は少しづつ進んでいるとは思いますが、それでも日本はまだまだバリアフリー化されているところが少ないと感じます。

ただ、物理的な面というのは設置に時間がかかるものだと思うので、それを制度や私たちの行動で補っていくことが大切だと思います。

大学での生活ではいかがでしょうか?

下田:小池さんは大学構内を車で移動しているのですが、道が混んでいるときは授業に間に合わないこともあります。

先生方はその小池さんの事情を把握してくださり、他にも小池さんがスムーズに教室へ向かえるよう、教室までのルートや段差の確認など、様々なサポートをしてくれています。

小池:教室の前方の席にプリントを取りにいかなくてはならないときなど、どうしても難しいこともありますが、その時は友人にお願いをして取ってきてもらうなどサポートしてもらっています。移動教室も基本はエレベーターを使って移動ができているので、特に問題はありません。

物理的なサポートの不足を補う「心のバリアフリー」

「心のバリアフリー」というワードも耳にするようになりましたが、小池さんは自分がかけられて嬉しかった言葉や、助かった周囲の人の行動などはありますか?

小池:印象に残っているのは、2階にある飲食店に行こうとした際にエレベーターが無く困っていたところ、通りすがりの方がすかさず声をかけてくださり、2階のお店まで送り届けてくれました。

誰かのサポートが必要と感じた時は、自分から声をかけてお願いすることが多いですが、こういったとっさの声かけは本当にありがたく、嬉しく、とても心強いと感じます。

下田さんは、 サポートを必要としている方に声をかける際に意識していることはありますか?

下田:障がいを持っている方は極力自分でどう対処するかを考えているので、常に助けを必要としているわけではない場合もあります。

そういう状況で私たちが勝手に判断してしまうと、むしろ失礼になってしまうのではないかと思うので、まずはその人の様子をよく見ること、そして実際に困っているような動きがあれば「お手伝いしますね」ではなく、「何かお手伝いしましょうか?」と声をかけるようにしています。

「健常者」と「障がい者」に分けるのではなく、それぞれが個性を持った人々の中の1人

「助け合い・思いやり・共に生きる」という考え方を社会により浸透させるために、私たちが意識するべきことは何か、ご自身の考えを教えてください。

下田:両親が教員で支援学級に携わっていたことがきっかけで、小さいころから障がいを持つ方々について考えてきましたが、自分の視野、考え方を広い範囲で持つということが大切だと思います。

どうしても人と接するとき、自分の経験の範疇で考えてしまいがちですが、「自分とその人は違う人なんだ」という考えを少しでも持つことが、今回のテーマの浸透につながると考えます。

小池:健常者でもそれぞれ苦手なことや嫌いなことがありますし、パラリンピックで同じ種目に出た選手たちも、全く同じ障がいを持った人は1人もいませんでした。私は障がいを全部その人の「個性」だと感じています。「障がい者だから助けてあげる」という考えから、「困っている人がいたら障がいの有無に関わらず助ける」という考えに変えるだけでも、障がい者だけでなくみんなが過ごしやすい社会になるのではないかと考えています。同じ人はいないということを理解し、「健常者」・「障がい者」という分け方ではなく、みんなそれぞれ個性を持った人々の中の1人として捉えて欲しいと思います。

小池さん、下田さん、ありがとうございました!

困っている人がいても声をかけたら迷惑なのでは、と難しく考えてしまう人も多いはず。

小池さんに実際どのように感じるのか尋ねてみたところ、「あまり気にせずに声をかけてほしいと思います!」と明るく返してくれました。

多様性を認め合い、すべての人が尊重し合いながら生きていく社会の実現に向けて、周りに困っている人はいないか目を配る・様々なバリアへの理解を深めるなど、自分たちにできることから少しずつ取り組んでいきましょう。

おすすめ記事