2020.09.23

まんなか学部 100周年特別企画 第1弾 “Daito書道”の一世紀 ~世代を超えて受け継がれる伝統文化~(後編)

2023年の創立100周年を記念して、本学をまんなかから元気にアップデートしていく〈まんなか学部*100周年特別企画〉。第1弾は大東文化大学の代名詞ともいえる「書」について、本学の名誉教授であり大先輩でもある書家の田中裕昭(号:節山)先生を訪ね、書道学科の1期生で現在書道研究所の講師を務める藤森大雅(号:大節)先生とその歴史を振り返りつつ、現役大学生の北村優介さんを交え、学生たちの今と未来について語っていただきました。今回は、9月20日に公開した前編に続いての後編です。

*まんなか学部:本学の新タグライン。「真ん中に文化がある。」を体現するプロジェクト。

■プロフィール

●田中 裕昭(たなか ゆうしょう) 号:節山

【略歴】

1939年 長野県下伊那郡喬木村生まれ

1958年 大東文化大学入学 上條信山先生に師事

1962年 文学部中国文学科卒業 私立成蹊学園奉職 中高教諭となる

1982年 文学部教育学科非常勤講師

1986年 文学部教育学科助教授

1992年 文学部教育学科教授

2000年 文学部書道学科教授主任

2004年 書道研究所所長(~2010年3月)

2010年 大東文化大学名誉教授

2015年 総理官邸に「隆熾」を掲額

現在:日展特別会員 読売書法会参事 謙慎書道会副会長 書象会会長 全国書美術振興会参事 全日本書道連盟参事 大東文化大学名誉教授 日本書道ユネスコ無形文化遺産登録推進協議会委員 小・中・高等学校書写書道教育推進協議会実務者会委員

●藤森 大雅(ふじもり ひろまさ) 号:大節

【略歴】

1981年 静岡県浜松市生まれ

2000年 大東文化大学書道学科入学 入学後、田中節山先生に師事

2004年 文学研究科書道学専攻修士課程入学

2006年 文学研究科書道学専攻博士後期課程入学

2011年 文学研究科書道学専攻博士後期課程修了(博士・書道学)

2011年 青山杉雨賞受賞

2011年 大東文化大学書道研究所特任講師・専任研究員

2018年 大東文化大学書道研究所講師・専任研究員

現在:日展会友 読売書法会理事 謙慎書道会常任理事 書学書道史学会幹事

●北村 優介(きたむら ゆうすけ)

1999年 東京都大田区生まれ

2018年 大東文化大学書道学科入学

出身校:都立雪谷高等学校

全盛期の象徴といえる書道研究所から現在の学びまで

右から田中名誉教授、藤森講師、北村さん

右から田中名誉教授、藤森講師、北村さん

──卒業後はやはり教員の道へ進むつもりですか?

北村:現在、教員免許を取っているのですが、東京は専任の採用がないので、書道ができる環境を模索しています。

──藤森先生は大学院を修了されておられますが、どのようないきさつで進学を考えたのでしょうか?

藤森:大学1年生の頃から漠然と、大学院があれば行きたいなとは思っていましたが、ただその時はまだなかったんです。

田中:そう、1年あとですね。

藤森:はい。私たちは(書道学科としては)1期生ですが、大学院は先行してスタートしたので、院生としては私は2期生に当たります。実際に設置されたのでこれはもう本格的に進みたい、と。

──北村さんは、大学院への進学も選択肢にありますか?

北村:はい、考えてはいます。

藤森:大学院でも書作と書学の両方を研究できますが、より専門性が分かれるので、個々の目的や興味に応じて深く、濃い学びが可能になります。

──書道学科の誕生のほかに、大東の100年の歴史の中で特筆すべき点はありますか?

田中:書道研究所ですね。その前身は1969年、青山杉雨先生のもと開設された「大東文化大学書道文化センター」で、のちに改組して現在の「書道研究所」になります。紀要『大東書道研究』(*注)、月刊誌『大東書道』の発行、60数回を数える全国書道展、高校生のための書道講座、講演会など盛んに活動しています。まさに大東ならではのユニークな存在として、本学のPRにもつながっています。また、先生方だけでなく卒業生も魅力を感じて集まります。その結果、「大東文化大学書道卒業生の会」(2006年発足、会員約1300人)もできました。

北村さん

北村さん

──書道学科開設前夜の時代ですね。

田中:青山杉雨先生が全力で指導をされている頃です。何しろ書道部員が400人、学科が誕生した頃もこんなにはいません。受験生も増え、自ずと優秀な人材が集まって来ました。今や日本を代表する書家の髙木聖雨先生(2020年3月まで書道研究所の所長を務める)が本学へ入学したのも1969 年頃かと思いますが、その年の同期には、有岡シュン(夋+阝)崖、永守蒼穹、佐川倩崖先生など、のちに日展の審査員となる学生が4人もいました。また、後輩の内閣府におられた茂住菁邨さんが「令和」の元号を書かれたのも嬉しかったですよ。

──それほどの大所帯ですと合宿もままなりませんね。

田中:たまたま「熊本の阿蘇で合宿しているので見学に来ませんか」と誘われたことがあって、覗いてみると大広間に170人いるじゃないですか。そんな大勢の前でとっさにコメントを求められてね、本当に驚きました。今は何人くらいですか?

北村:100人くらいですね。

田中:そういう時代を経て、今日に続いているわけです。

──現在(2020年夏)の状況についてお聞きします。コロナ禍において授業スタイルも変化したと思いますが。

北村:そうですね、リモート授業です。対面授業ができないので、家で課題をこなしてそれを提出するのですが、先生方からは丁寧にご指導いただいています。また、授業によっては書いたものをカメラで撮って送るので、客観的に観られるというか、新しい気づきを得ています。

田中:高木厚人先生も通信教育を実施していると雑誌で述べていました。対面以外でも有効な指導方法を皆さん見出していらっしゃる。

藤森:私もいくつか授業を持たせていただいていますが、教える側としてもいままでとは違ったアプローチで指導の観点を変えてみたり、新たな試みを実践しています。ですから、悪いことばかりではない、と。先生方もそれぞれの視点で丁寧に授業を組み立てていらっしゃいますから、学生はそこを信じて一生懸命取り組んでもらえれば問題ないと思います。

書いて楽しく、見る者も魅了する「大字(大きい字)」のすすめ

藤森講師

藤森講師

──先生方は書道の「道」を極める専門家ですが、少しハードルを下げていただいて、一般の方へ向けた「書の魅力」についてご意見いただけますか。

田中:ゼミでも書道部でも、私がおおいにやってほしいと思っているのは「大字」、大きな字を書いてもらいたい。気持ちも大きくなるし、雄大になる。そして見るほうも楽しい。率先してやっている高校もありますが、大東でもやるでしょう?

藤森:はい、書道部が学園祭で大きな字を書いて披露しています。

田中:予算なり準備なり、実施にはお金も手間もかかりますが、できることならゼミでもやってほしいですね(笑)、書く人の気持ちがもろに出るからね。

──見ている人も楽しいでしょうね。

田中:そう、それが大事なんです。書の楽しみ方には色々ありますが、見て楽しめる、ということも大事ですね。展覧会でも大きな字の前では皆足を止めて作品に見入っている。あと、もう一つは仮名の書。美しい墨の色を出すのに仮名の先生も苦労していますが、それだけに観る者の心を魅了する、外国人の目にもとまるのが何よりの証拠でしょう。

──藤森先生はいかがでしょうか?

藤森:私も先生の大字作品に感動して多大な影響を受けているので、そこは外せません。実際にこどもたちの前で披露する機会がありましたが、皆目を輝かせて見ていましたし、大きな筆にも圧倒されていました。「こんなの見たことない!何本分だろう?」と。筆も紙も含めてすべてが日本の伝統文化ですから、そこにふれる機会をどんどん増やしていくことも大事だと感じています。日常の生活では手書きの機会が減っています。そんな時代だからこそ、手書きならではの魅力を伝えていきたいですね。

──北村さんをはじめ、田中先生は今の若い人にどんな印象をお持ちですか?

田中:頼もしいですよ、元気がいいものね。書道部を見ても皆体格がいい。それから女性もけっこう頑張っています。性別を問わず皆で頑張って、卒業後も書に関わっていってくれると嬉しいですね。教員や寺社への奉職以外にも、冠婚葬祭の花輪とか、書道の専門誌だとか、書道用品の販売店など、活かせる場は広いですから。

藤森:卒業後も、できることなら書道とは縁を切らないでいてほしいですね。私の同級生の中にも、熱心に取り組んでいたにも関わらず、諸事情により書道から遠のいていかざるを得なかった仲間がいます。多くの人が関わることで書道文化は継承されると思うので、どんなかたちでもいいから書道に関わっていってもらいたい、と切に願います。

柔軟な対応を可能にする体制づくりでその先の100年へ

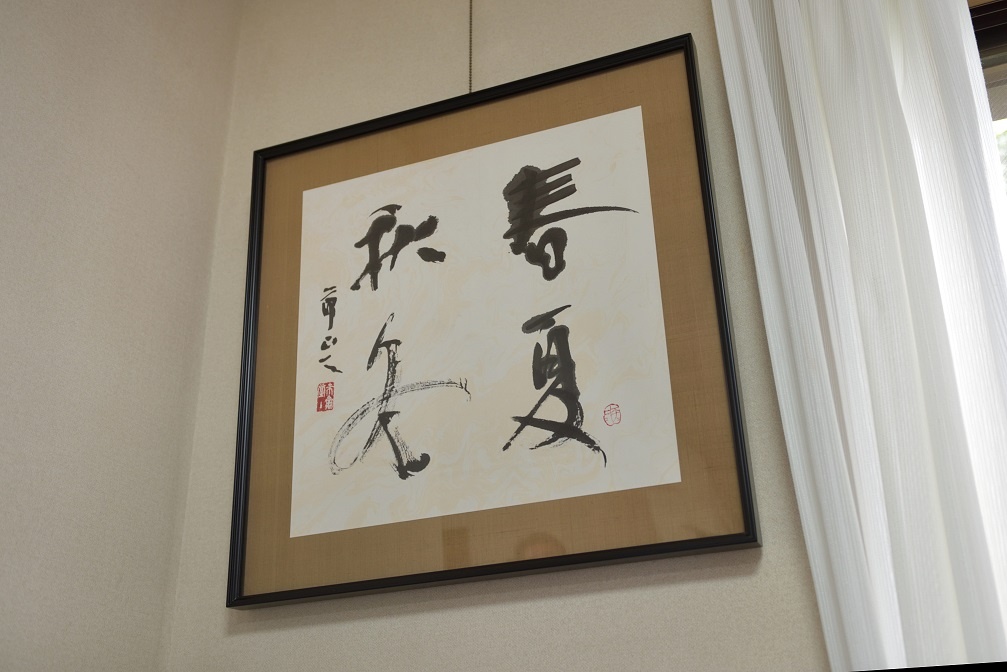

取材時に飾られていた田中名誉教授の書作品

取材時に飾られていた田中名誉教授の書作品

──最後に、書の現場から「この先の100年」というか、今後の課題などあればご指摘いただけますか。

藤森:あと3年で創立100年、そして書道学科も誕生から今年で20 年、学校としても書道学科としてもちょうど節目を迎えるタイミングかと思いますが、まずは歴史や伝統をしっかりと引き継ぐこと。ただ、今時代の流れも非常に速まっていて、予期せぬ事態にも見舞われますから、さまざまな状況を見据えて柔軟に対応していけるような、備えと体制づくりが求められていくでしょう。そうなれば、今後も期待できるのではないでしょうか。

──若い世代の特権として「もっとこうあってほしい」といった要望はありますか?

北村:僕を含め、学生は皆本学の教育環境に満足しています。できれば、そんな素晴らしい書道学科をもう少し宣伝してもらいたいかな、と(笑)。

田中:10年ちょっと前にできた「書道卒業生の会」。これをおおいに活用して、全国に展開していってもらいたいですね。卒業生を通して大東に新たな息吹を迎え入れてほしいです。

(了)

(*注)

大東文化大学書道研究所が発行する紀要。1993年の創刊以来、今日まで続く国内随一の書道研究誌で、研究員による実作、研究両面の研究活動が報告されている。

書道学科の発足を機に組織された「大東文化大学書道学会」の研究誌『大東書学』(2001年創刊)にも、記念講演、論文、研究ノート、レポートなどの研究成果が定期的に発表されている。

※この取材は、新型コロナウイルス感染予防対策を施した上で行っております。