カフェつく!

2021.03.08

学生が考える「文化の交差する場」を実現!100周年×経営学部授業!

経営学部で開講されている「問題解決法B」は、プロジェクトの改善・提案書の作成・発表を通じて、基礎的な問題解決方法にふれる授業です。

2020年度後期は、担当教員の経営学部 ダレン・マクドナルド教授と、大学の百周年記念事業担当部署である総合企画課とのコラボレーションにより、 100周年に向けた活動の企画を考えてもらう授業を展開しました。

総合企画課からの依頼は、「『喜びと気づきをもたらす文化との出会いをもっと』・『地域・領域・時代を超えた多彩な文化が交差し、出会う場へ』というコンセプトを体現する『場』を考えてほしい」というもの。

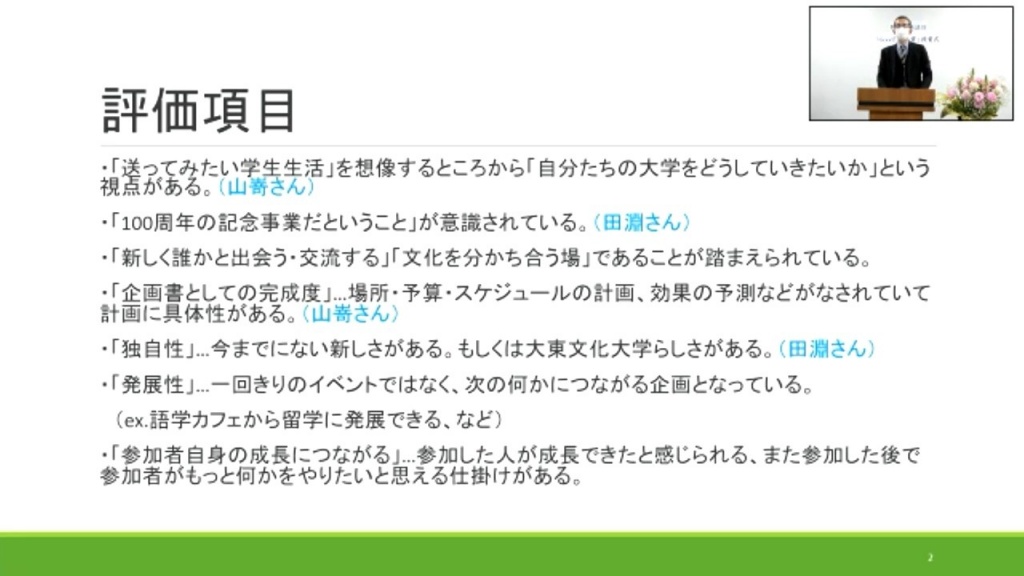

学生が考えた企画の中から総合企画課が「Good!企画賞」を選考し、選定された企画は100周年に向けた事業のひとつとして実施に向けて動きだします。

約200名の受講生の皆さんが考えぬいた企画から、2名の企画が「Good!企画賞」に選ばれました。今回は「Good!企画賞」受賞企画のご紹介をするとともに、2021年2月25日に行われた「Good!企画賞」授賞式の様子をレポートします!

『地域・領域・時代を超えた多彩な文化が交差し、出会う場へ』「Good!企画賞」受賞企画のご紹介!

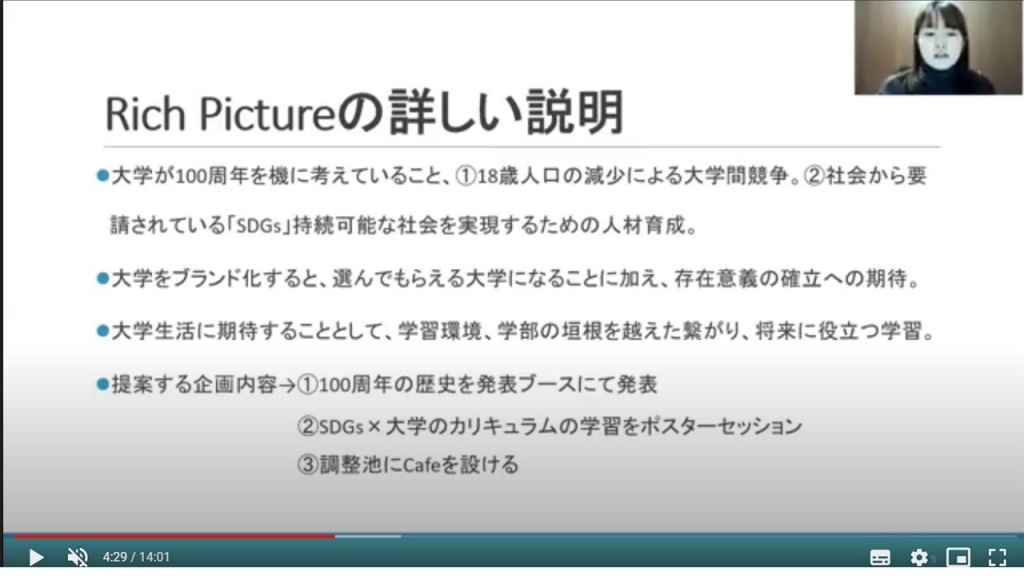

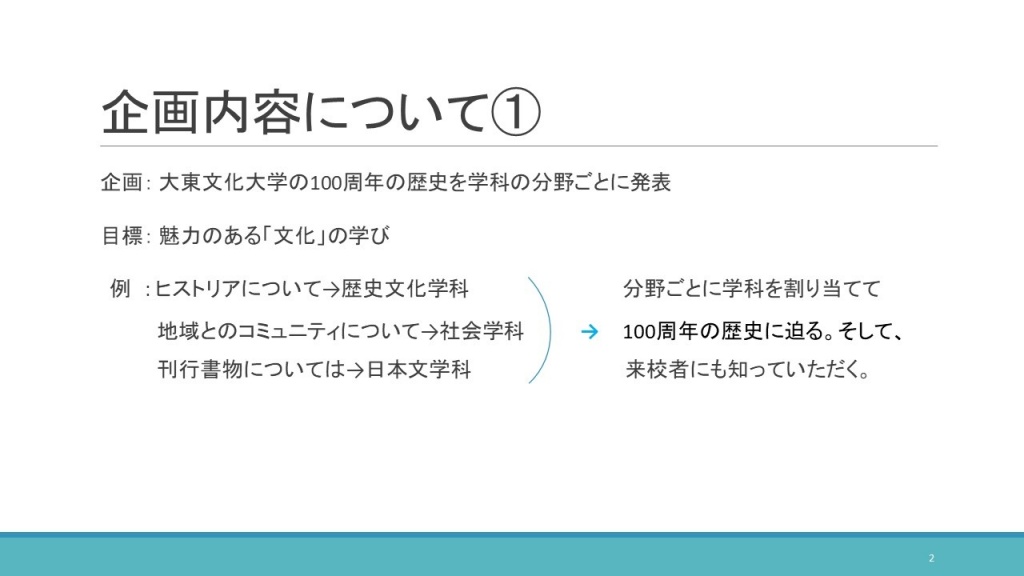

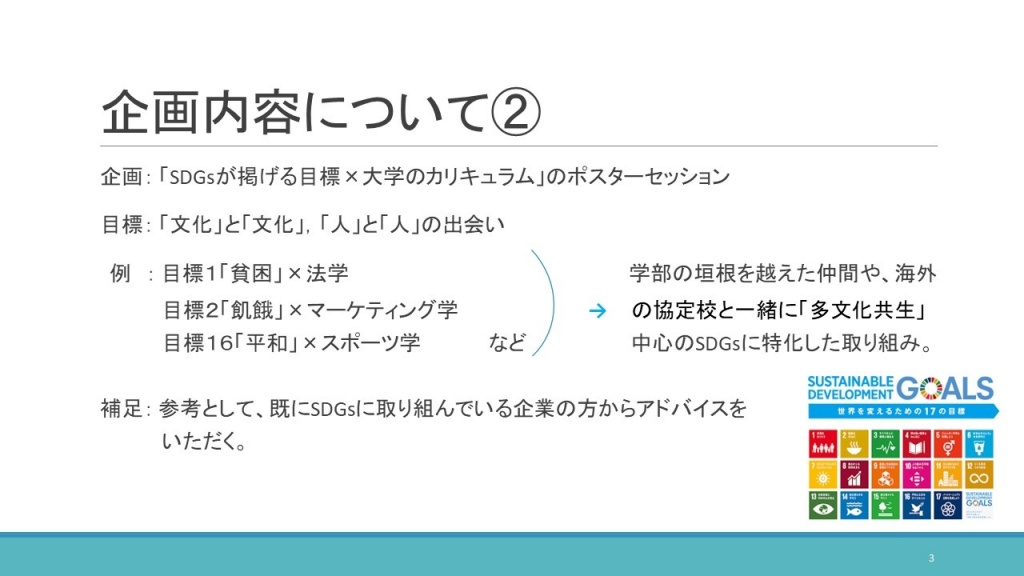

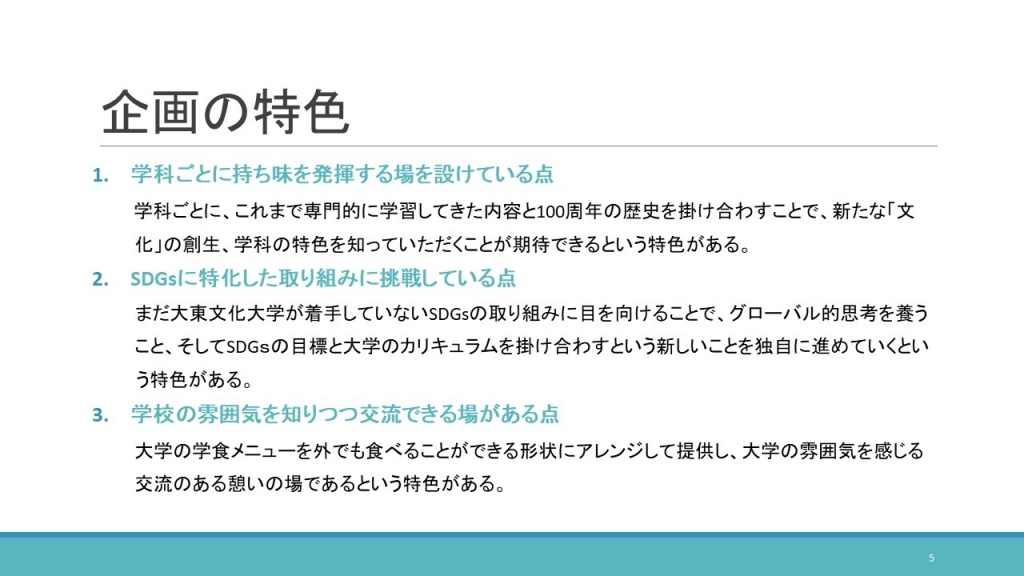

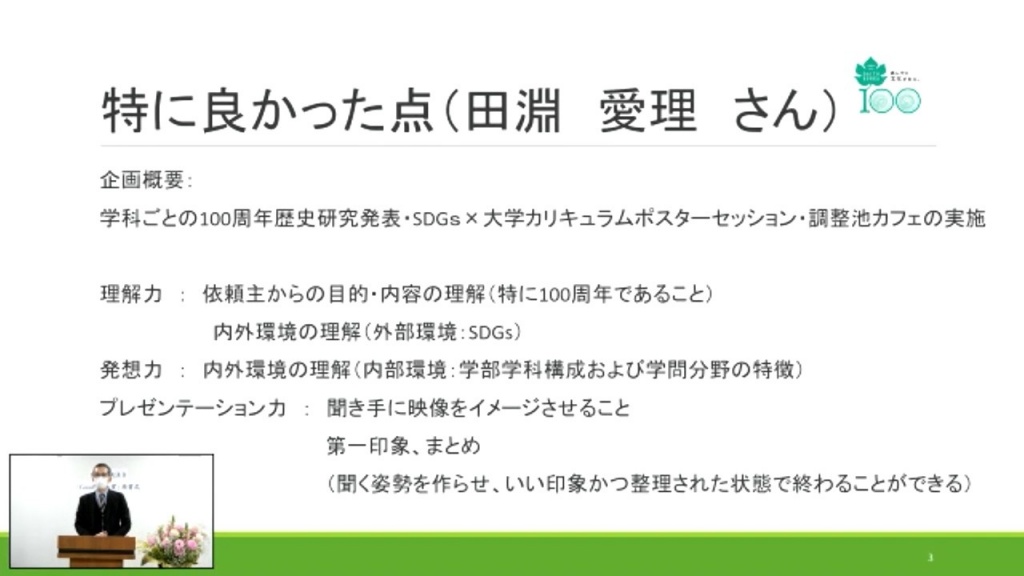

経営学部経営学科 1年 田淵 愛理さん「学科ごとの100周年歴史研究発表・SDGs×大学カリキュラムポスターセッション・調整池カフェの実施」

田淵さんからは学科ごとの100周年歴史研究発表・SDGsと大学カリキュラムを結び付けたポスターセッション・調整池カフェの実施という3種類の企画提案をいただきました。

大東文化大学のこれまでの歴史の振り返る取り組み、また未来に向けた新たな社会的取り組みを学科の持つ強みを生かしつつ行うことで、大学としての個性を際立たせていこうとする企画となっていた点が特に評価されました。

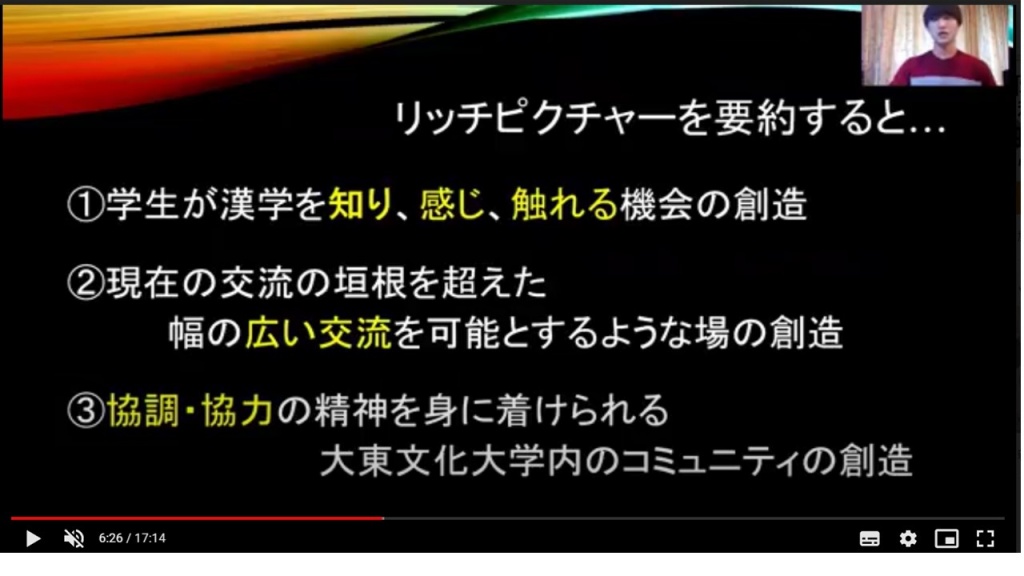

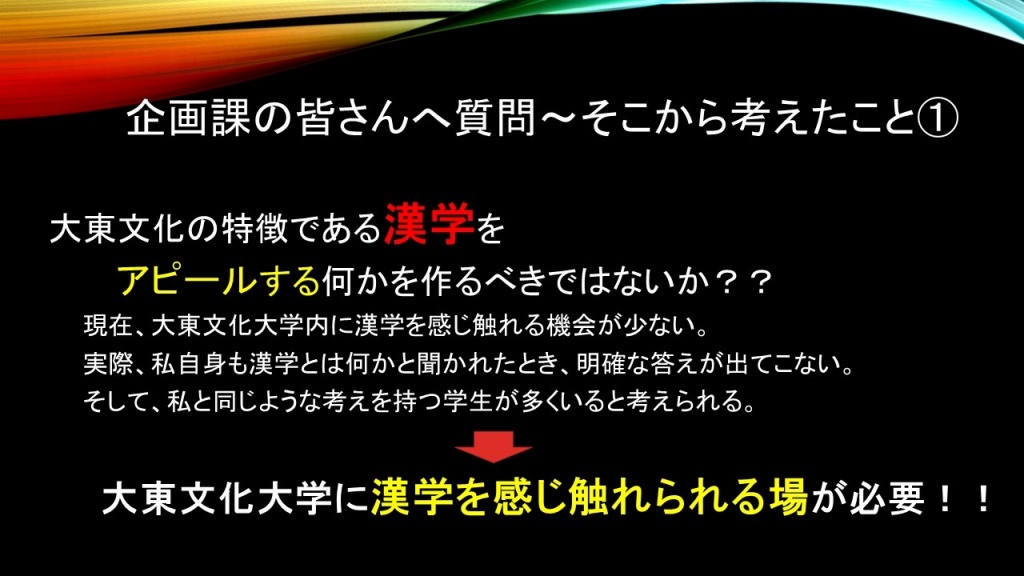

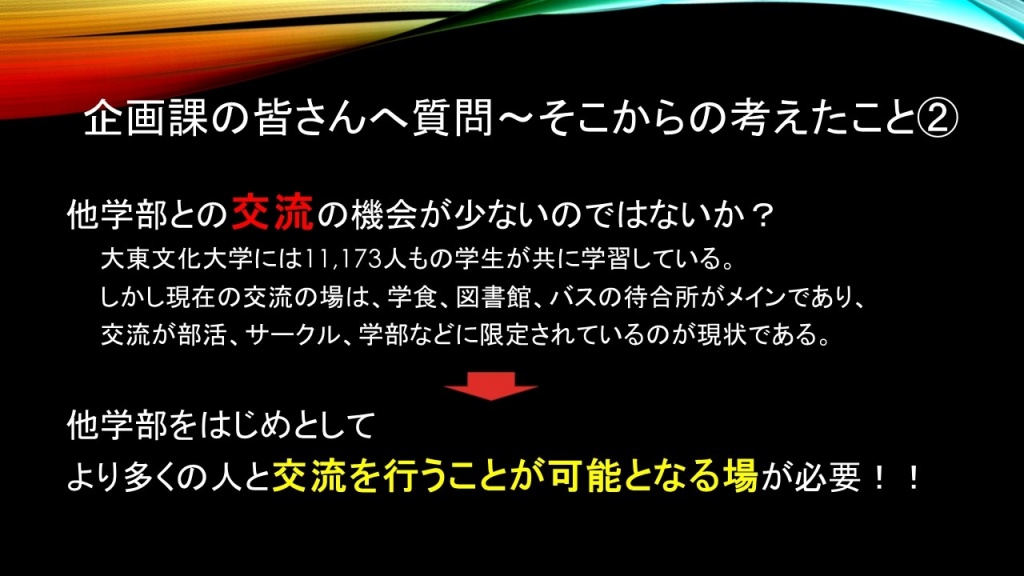

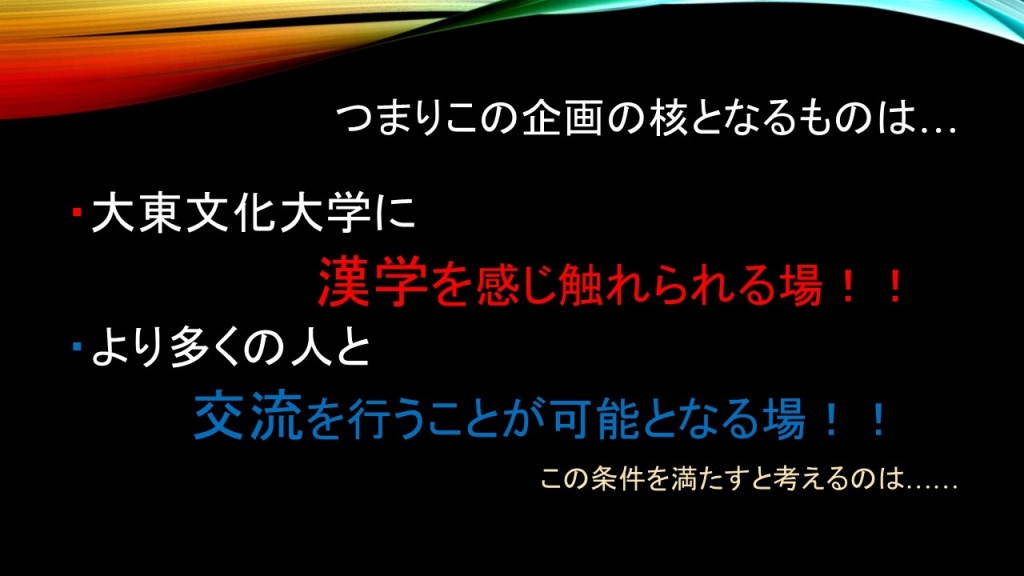

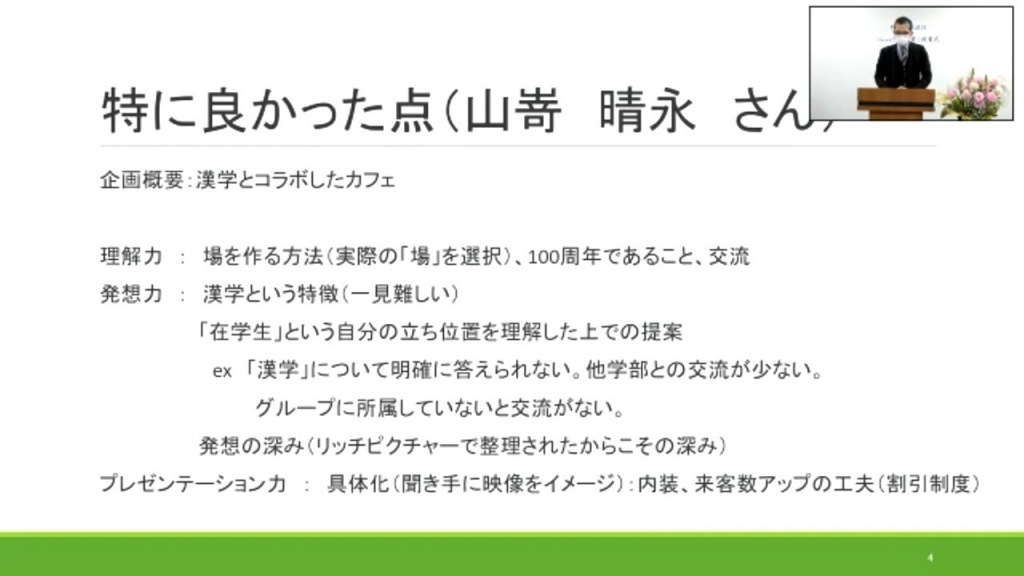

経営学部経営学科 1年 山嵜 晴永さん「漢学とコラボしたカフェ」

山嵜さんからは漢学とコラボしたカフェの企画提案をいただきました。100周年に向けた事業として、本学の「建学の精神」の基盤である「漢学」について、学生に気軽に親しんでもらい、かつ多彩な人と人との交流を促すことで、本学のブランディングにつながる企画となっている点が特に評価されました。

「Good!企画賞」授賞式!

「Good!企画賞」の授賞式はコロナ禍のため、Zoomにて実施されました。

開会にあたっての挨拶、授賞学生への賞状の授与が百周年事業担当副学長である、経済学部 中村 宗悦教授より行われ、また、続いて授業担当のダレン・マクドナルド教授より授業全体の講評、総合企画課 百周年事業担当専門課長の津村 穏令 氏よりそれぞれの企画についての講評が述べられました。

-

賞状授与の様子:田淵さん

賞状授与の様子:田淵さん

-

賞状授与の様子:山嵜さん

賞状授与の様子:山嵜さん

-

授業全体講評を行うダレン・マクドナルド教授

授業全体講評を行うダレン・マクドナルド教授

授賞学生のお二人にインタビュー!

授賞式の後半には、少し雰囲気を変えて、学生お二人へのインタビューが行われました。インタビューから少し抜粋してご紹介いたします。

----まずは授賞のお気持ちを教えてください。発表があった時、どのように思いましたか?

山嵜さん:正直名前があると思っていなかったのでびっくりしたというのが率直な気持ちです。

田淵さん:自分の企画が授賞するとは思っていなかったので、私も驚きました。

----コロナ禍でのオンライン授業でしたが、授業で苦労した点はどのようなところですか?

田淵さん:自分のアイディアを出して企画としてまとめ、さらにそれをプレゼンテーションで相手に伝えるという一連の流れがほぼ初めてのことでした。

そのため、どのようにまとめたら受け手の方に伝わるのかというところ、また、オンライン授業だったため、分からないことなどをすぐに聞くことができないので、そういったところが大変でした。

そのようなときは、高校時代に受けた授業を思い出しながら、活かせることはないか、自分なりに考えて進めました。

山嵜さん:まず「企画書」というものを作るのが初めてのことでしたので、どういう企画で進めていくのか、その方針を決めるのが大変でした。

また、企画を現実的で具体的なものにするために、予算など様々な情報を探しながら進めたのですが、それもなかなか大変でした。

----お二人とも、昨年4月に入学されて、大学に来る機会も少ない中で、「大東文化大学」の「百周年」企画を考えるのはとても難しかったことと思います。

お二人は、どのようにして企画をイメージしていきましたか?

山嵜さん:まずはインターネットを利用してどのような企画が主な対象となる学生に好まれるのか、また「大東文化大学」で検索をしてみることで、世間一般の本学に対するイメージを調べることから始めました。

そこから先は自分なりに掘り下げつつ考えをまとめていきました。とはいえ、企画を考えるにあたって自分本位で考えるわけにはいきませんので、周りの人がどのようなことを求めているのかを考えながら進めるところが大変でした。

田淵さん:高校生の時に授業でSDGsが取り上げられたことがあったのですが、その際、自分が知らなかったことをたくさん知る良い機会になりました。

今回、企画を考え始める際に大学側からのオリエンテーションや質疑を受け、SDGsについてまだ大学全体で取り組んでいることがないと聞き、

学内の様々な方にSDGsに関する取り組みを経験してもらうことで、何か気付きを得るきっかけになるのでは、と思ったことから発想を広げていきました。

☆今後お二人の企画がどのように実現していくか注目です!引き続き、まんなか学部HPでもお知らせしていきます!