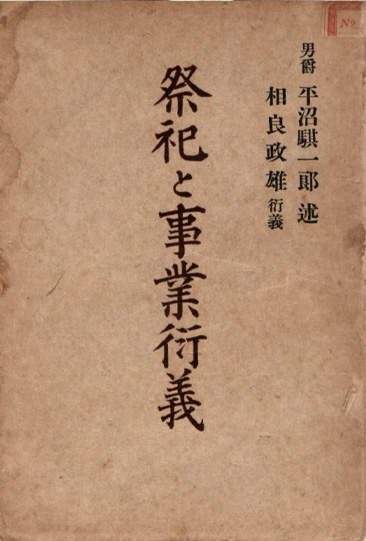

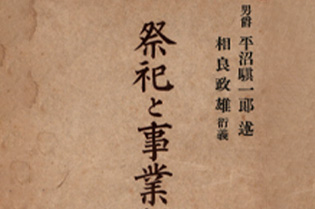

『祭祀と事業衍義』(興文社、1939年6月)は、平沼騏一郎が東洋文化学会で行った講演「祭祀と事業」をまとめ、相良政雄が「衍義」として解説を付したものである。

相良政雄(1898-1941)は、佐賀県出身の漢学者で大東文化学院高等科1期入学生である。東洋大学を卒業後に錦城中学校の漢文科教員となったが、26歳となった1923(大正12)年に大東文化学院が創設されると漢学を志し高等科へ入学した。60代の学生も含まれた高等科1期生のなかで相良はひときわ若年であったものの、在学中は大変に優秀な成績で周囲から尊敬され将来を嘱望された。しかし、「大東文化学院紛擾」において私学派教員の一斉辞職に進言したことが問題視され、秋山寛や上野賢知とともに卒業を待たず退学処分となった。その後、上野とともに呼び戻された相良は大東文化学院助手(後に講師)に着任するが、官学派教員が優遇されているとする旨の発言がきっかけとなり、学院内の調和を乱したとして辞職勧告を受け、1928(昭和3)年には再び学院を去ることとなった。ただ、相良の漢学への熱意は大東退職後も止まることはなく、その後は錦城中学校のほか二松学舎、国士舘、早稲田大学等で教壇に立ち、東洋文化学会幹事、無窮会東洋文化研究所主事などをつとめるなど漢学振興に貢献した。

一方、東洋文化学会とは、大隈重信が1921(大正10)年5月に設立した外郭的学術団体である。その活動の趣旨として掲げたのは、社会福祉の増進、国家の隆昌などを目的とした中国を中心とする東洋文化の理解であった。そのうえで、中国および日本それぞれの特性特色を「調和融合」(「東洋文化学会設立の趣旨」『東洋文化学会報』創刊号、1921年8月)しようとするものであった。初代会長には大隈が着任し、主たるメンバーは早稲田大学関係者が多く、なかでも後に大東文化学院教授となる牧野謙次郎のほか、松平康国や松本洪等はその筆頭であった。

東洋文化学会は「漢学振興ニ関スル建議」が帝国議会において審議されている間、同時並行的に漢学専攻の大学か研究所、あるいは専門学校を国費で創設する運動を展開していた。東洋文化学会の機関誌『東洋文化』創刊のほか、各種学術研究や漢学振興に関する意見を発信していたが、1923(大正12)年2月に東洋文化学会から分離する形で「大東文化協会」が発足することになった。東洋文化学会は漢学者中心の組織であったが、大東文化協会は東洋文化学会の会員たちに加えて、政治家や財界人など知識人を広く含む組織であった。なお、東洋文化学会はその後1943(昭和18)年に、平沼騏一郎が大正初期に設立した「無窮会」へと吸収合併された。

『祭祀と事業衍義』には、1938(昭和13)年5月21日に下谷区公会堂において東洋文化学会主催で行われた平沼騏一郎の講演「祭祀と事業に就て」のほか、相良による解説(衍義)が収められている。同書は東洋文化学会の叢書第一編として、1939(昭和14)年6月に刊行された。

巻頭の口絵は平沼による書「培根達支」の文字が選ばれており、「序」には平沼が「本書の沿革と所感の一端とを述べ」ている。その後に相良の「自序」、「目次」と続き、本文は「祭祀と事業 平沼騏一郎述」「祭祀と事業衍義 相良政雄衍義」「祭祀與事業(華文) 東洋文化学会訳」といった内容であるが、「祭祀と事業 平沼騏一郎述」の16ページに対し、相良の「衍義」は88ページに及ぶ長文で、本書の中心は相良による「衍義」であると言えるだろう。

相良にとって平沼という存在は大東文化学院高等科入学時の学院総長という「恩師」であった。志半ばで相良は学院を去ることとなったが、平沼への尊敬の気持ちは生涯変わることはなかった。「自序」冒頭で相良は、「我が東洋文化学会が平沼先生を会長に推戴してから此に十八年、吾等同人は先生の指導の下に、我が国体精神を明徴にし、東洋文化の宣揚に努力して来たのであった」と述べ、「東洋平和を招来するといふ大使命を遂行」するため、「平沼先生の『祭祀と事業』は此の目的を貫徹する心構として述べられたものであり、同時に東洋文化学会が創始以来主張し来つたことを要約せられたものに外ならぬ」と同書刊行の意義を記している。同時に「余も亦先生の門下に出入すること十余年なる」と述べており、平沼の門下生であることの相良の強い自負心をうかがうことができる。