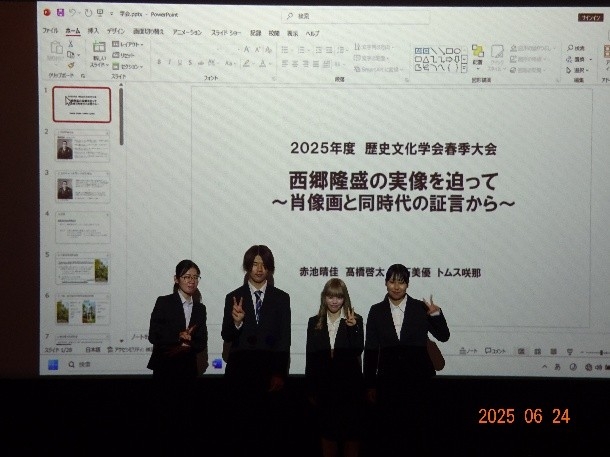

6月24日(火)に東松山キャンパス60周年記念講堂で、2025年度の歴史文化学会春季大会が行われました。歴史文化学会会長の武藤慎一教授の開会のことばで始まり、第1部は、「西郷隆盛の実像を追って―肖像画と同時代の証言から―」と題し、本学歴史文化学科2年生の赤池晴佳さん、大石美優さん、高橋啓太さん、トムス咲那さんのグループによる発表がありました。西郷隆盛の実像を、肖像画と同時代の証言から考察した内容でしたが、西郷の妻が上野の西郷像の除幕式で「こげな人じゃなか」と発言し、それは顔が似ていないのではなく、着流しのような格好で出かけるようなことはない、という意味であったらしく、政府に反抗した西郷の神格化を恐れたためではないか、という分析が興味深い内容で、西郷の実像に迫るために、多くの証言を丁寧に集めていたのが印象的でした。

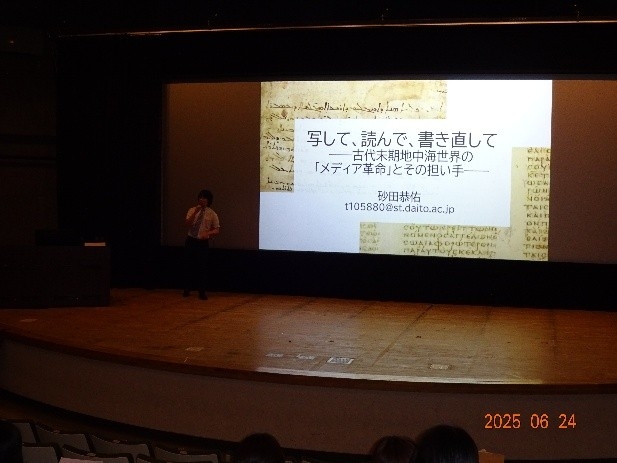

第2部は、本学科の研究補助員で非常勤講師をつとめる砂田恭佑先生による、「写して、読んで、書き直して―古代末期地中海世界の『メディア革命』とその担い手―」という題の講演でした。古代はパピルスに大文字によって書かれた巻子本であったものが、やがて「メディア革命」により冊子本へと変化を遂げていったのですが、その間にはキリスト教の修道士など、キリスト教に関係する人々による数多くの「写す」、「書き直す」という行為があり、その作業は膨大で非常に手間のかかる行為であったわけですが、書物や文献は、そのような行為によって伝わり、おのずと残っていくものではないということでした。また、古代末期の地中海地域は、古代の文献を受け継ぎつつ「メディア革命」をはじめとした独自の文化変容の舞台となり、その後の世界に大きな影響を与えた地域であったことがわかりました。

学生の感想をいくつかご紹介いたします。

〇学会全体について、学生発表と砂田先生による発表では両方とも研究したことの意図や目的を明らかにして、そのうえ、研究史料を丁寧に解析したことから判明したことを、自分の論を展開していた発表だった。また、研究するにしても、ひとつの史料に固執するのではなく、さまざまな視点や多面的に解析することの重要性と、史料そのものがどのような媒体であったのかにも注目することで、歴史を平面ではなく、背景まで汲み取った、立体的視点で、歴史を感じることができるということを、学会を通じて体感した。

〇やはり歴史学には、文献資料が大切であるということが再確認できました。学生発表についても、同時代、資料を積極的に活用していたため、とても説得力がありました。これまで文化や歴史の過程において様々な資料が残っており、そういった資料を集めて、多様な見方をするべきであるということが再確認できました。自分自身が研究などを行う時には、そういった点を意識して行きたいと思いました。参加できてよかったと思いました。

〇砂田先生の発表は、紙とメディアということで、古代のメディアの発展の仕方についてでした。パピルスが残りにくい理由も知れ、パピルスであったのが羊皮紙になり、巻子本から私たちの現在使っている本とおなじになるまでの過程がしれました。そういったメディア革命があった中で現在においてもメディア革命は行われ、インターネットで巻子本のような形が復活したという先生のお話は、とても興味深いと思いました。

〇学生の発表は、落ち着いてハキハキと聞き取りやすく発表していたので、とてもわかりやすかった。また、西郷隆盛について彼の周りの親族や親しかった人などの詳しい情報をもとに、西郷隆盛についてあまり知らなかった人達にもわかりやすく丁寧に説明していた。

そして、プレゼンテーションのスライドでも情報を時代ごとに分けたり、情報を左右に分け相互に書いたりすることで、どの情報を比較すればいいのか、注目すればいいのか、一目見るだけでもわかりやすく、工夫がされており非常に感心した。今回のプレゼンテーションで学んだ発表の仕方や工夫点を参考に、後期の授業でのプレゼンテーションに活用してより良い発表にしていきたいと思った。

本学の歴史文化学科は日本史、世界史(東洋史、西洋史他)に関わらず様々なテーマについて学び、研究することができます。このような学会の発表などを通して、多くの方々に関心を持っていただければ幸いです。