学科紹介/Department

国際関係学科

学科の特徴

国際関係への理解を深め、日本の役割を探る。

学科の特徴

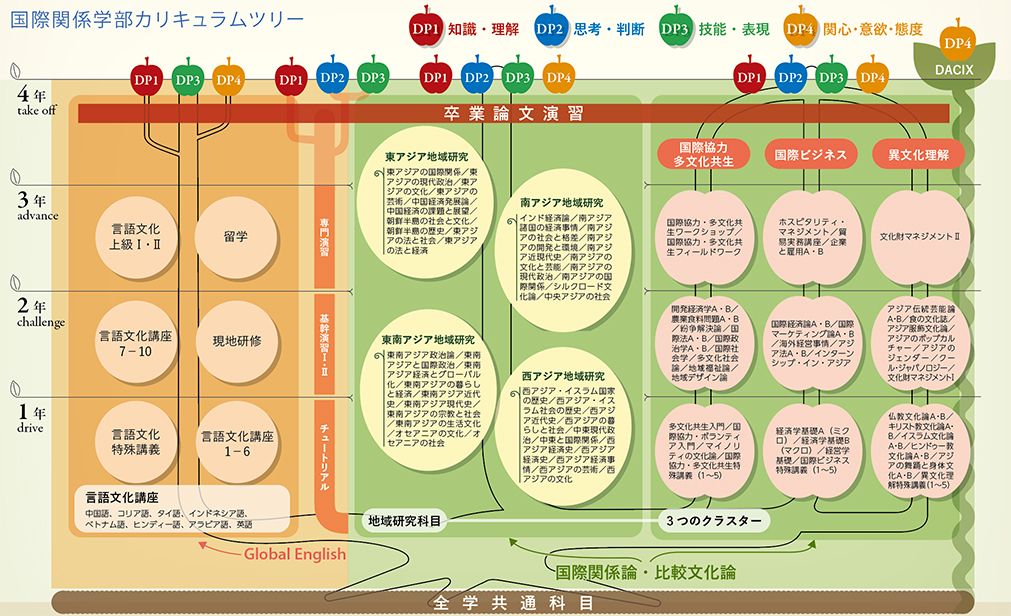

国際関係学科のカリキュラムは、国際関係論を中心に、社会科学系科の学びを主眼にしています。英語やアジアの地域言語とともにアジアの各地域を学ぶ地域研究科のほかに、学生の将来的なキャリアアップを目指し、3つのクラスター科目を履修していきます。各学生がより深いアジア研究ができるように、1年次「チュートリアル」2年次「基幹演習」3年次「専門演習」を配置しており、その研究の集大成が4年次「卒論演習」になります。

国際関係学科と国際文化学科のカリキュラム上の垣根が低いことも、国際関係学部の特徴です。アジア社会を正確に理解するためには、社会科学的な視点に加えて、歴史や文化や芸能への視点も不可欠だからです。国際関係学科でも、政治や経済など社会科学系の学びと並行して、文化や芸術を学ぶことができます。

国際協力に関心をもつ学生により、地域研究学会の研究班として、フェアトレード研究班やNGO研究班が組織され、学外でも積極的に活動しています。

-

1 多彩なアジアを

ワイドに学ぶ1年次から、選択言語の地域にとらわれず、アジア4地域の厳選された地域研究科目を、関心に応じて自由に学べます。

-

2 4年間を通して

ゼミが必修に1年次の「チュートリアル」から、2年次の「基幹演習」、3年次の「専門演習」、4年次の「卒業論文演習」まで、少人数の演習(ゼミ)を行い、一人ひとりの学生の学びやキャリアデザインを専任教員が責任をもってサポートします。

-

3 3つの科目群による進路

(出口)「国際協力・多文化共生」「国際ビジネス」「異文化理解」の3つの科目群には、基礎から発展レベルまで、系統的に科目が配置されています。関心やキャリアデザインに応じて、自由に学ぶことができます。

※進路に応じた「履修モデル」については、学部のホームページをご覧ください。 -

4 さらに深化する

「主体的な学び(アクティブラーニング)」大教室で行う講義(大人数の座学)は少なく、地域研究科目や左記の3つの科目群には、課題解決型の方法を積極的に導入し、批判的な思考や問題解決能力、「ジェネリックスキル」を鍛えます。

学ぶ領域

国際関係学科の特徴〈国際関係論:1年次必修科目〉

政治・経済・社会という視点からアジア諸地域を中心とした国際社会について学びます。日本との関係性、各国の経済動向や外交問題、地域紛争など世界を取り巻く諸課題を社会科学の視点から考察します。

- 【アジア地域言語+英語】教育

※国際関係学部共通 - 中国語、コリア語、インドネシア語、タイ語、ベトナム語、ヒンディー語、アラビア語、英語の8言語から選択して学べます。

- 地域研究

- 東アジア、東南アジア、南アジア、西アジアの4地域について6つの視点(政治、経済、社会、文化、歴史、芸術)から学べます。

- 現地体験型学習

- 「現地研修」「留学」を中核とし、現地での体験を通して国際関係を学びます。

- 学生による企画・参加・実行型の活動

- 学部生は全員、地域研究学会の会員となります。学会内に研究班が組織され、民族資料研究班、ガムラン研究班、比較文化研究班などが学内外で活躍しています。