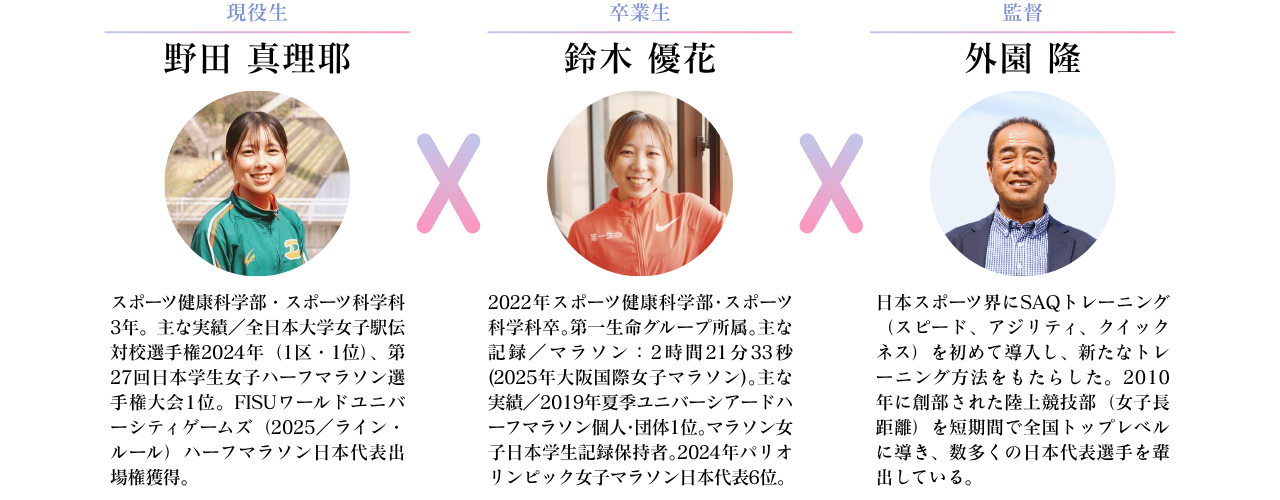

パリオリンピックでマラソン女子6位に入賞した鈴木優花さんをお招きし、陸上競技部(女子長距離)の外園監督と、現役生・野田さんによるスペシャル座談会を行いました!

「君なら絶対強くなれる!」監督に声をかけていただいたのが入学の決め手でした。 鈴木

大学見学にきて陸上の練習風景も見て「私に合っている」と直感的に思えました。 野田

ーまず、陸上をはじめたきっかけと高校時代の思い出を振り返ってください。

鈴木 私は中学ではバスケットボール部に所属していましたが、季節部で出場した陸上の1500mで東北大会入賞までいけたことが関心を持ったきっかけでした。そのときに「陸上を本格的にやればもっと上を目指せるんじゃないか」と思い、高校で陸上部に入ったのです。高校時代は練習が特に厳しかったことが印象に残っていますね。思い出というと、2年のときに初めて出場したインターハイの3000m予選で、田中希実選手や加世田梨花選手と一緒に走っていて、そうした選手たちが今実業団に入ってトップクラスで活躍していることが感慨深いです。

野田 私は、中学のときテニス部か陸上部か迷っていたのですが、母から「陸上がいいんじゃない」と言われそれで陸上を始めました。高校でも陸上を続けましたが、私も練習が厳しかったことを思い出します。でも大会などでだんだん成績が伴ってくるようになって、練習すれば結果に現れる、その達成感のほうが大きくなって頑張って続けてきました。

ー高校生のとき進路として大東大の陸上競技部を選んだのはどういう経緯だったのですか。

鈴木 私は当初、実業団か大学か迷っていました。進学へ気持ちが傾いたのは高校2年になってからだと思います。顧問の先生に進学希望の意思を伝えたら、その年の冬、雪の降る秋田へ外園監督が訪ねてきてくれました。覚えているのは、監督が私に顔をぐっと近づけてすごい勢いで「君なら絶対強くなれる!」と言われたことで(笑)、気持ちが完全に向いて、それが入学の決め手になりました。

野田 私も外園監督から声をかけていただいて、その後、大学に見学へ行きました。ほかにも何校か誘っていただいていましたが、大東大は練習風景や寮などを見て、雰囲気も良かったし直感的に「私に合っている」と思えました。またスポーツ科学科があったことも大きかったです。

ー監督はどのような基準で選手をスカウトするのですか。

外園 女子長距離を創設したとき掲げたキャッチフレーズは、「大東文化大学から世界へ」というものでした。最初は部員4人からのスタートで、「世界へ」という目標を冷ややかに見る人もいましたが、私には信念がありました。私はスポーツ医学が専門でトレーナーという立場で多くの一流選手と接してきましたし、その経験にもとづいた目で見て「いずれ世界で通用する」と思える選手を育てようと思ったのです。大学時代の駅伝やインカレの成績以上に、目線を世界に向けていることを、入学前の選手たちにも話をします。高校時代の成績はあまり重視しません、成績だけ追いかけていたら原石は見つかりません。それよりも本人が持っている潜在能力が大切です。鈴木選手は高校時代何度も見ましたが、日本人離れしたダイナミックな走りができる。これを磨いたら今までの日本にはいない選手に育つと思いました。野田選手は小柄ですが強靭な脚筋力があり、素晴らしい可能性を秘めています。2人に共通しているのは、自分でレースを作る能力です。最初から飛び出して、自分の世界をつくってしまう、そういう力を持っています。

科学的なトレーニングによって効率の良い走りを身に付け、一歩の進み具合が全く違うことを実感しました。 鈴木

フォーム改善につながる動き作りを繰り返し、省エネの走りができるようになったと思います。 野田

ーお二人は大学に入ってからのトレーニングでどのように成長を実感しましたか。

鈴木 日本あるいは世界のトップレベルを目指すにはガムシャラだけでは勝てないと思っていましたが、監督の指導のもと科学的な練習によって、すぐに効果が出ました。「動き作り」という効率の良い走り方を身に付けるためのサーキットトレーニングを丁寧に繰り返し行い、重心移動や足の出し方、接地などを改善することで燃費良く走れるようになり、かつスピードもアップしました。走っていて一歩の進み具合が全然違うところをすごく実感できましたね。

野田 高校の練習は走り込みが中心で、レースでもガムシャラな走りで無駄な体力を使っていたと思います。大学では監督の指導のもと、筋力トレーニングで体の弱かった部分を強くしたり動き作りでフォームや接地を改善でき省エネの走りができるようになってきたと思います。

外園 日本のトレーニングは、動けなくなるまでやる、といった方法が多いんですが、そうすると体が回復するのにも時間がかかるわけです。7割、8割の力でトレーニングしても継続することで成長できます。私は海外で怪我をしない体作りを理論的にも技術的にも修得してきましたから、そのノウハウをもとに選手たちを指導します。理にかなった走り方を身に付けるための動き作りも大切です。筋力の使い方も細かく指導します。たくさん距離を走ることも大切なんですが、怪我をしないで質の高い練習を続けていくことが必要で、そういうものが一週間ごとにプログラム化されています。

ー確かに鈴木選手は大学に入ってすぐに頭角を現しましたね。

鈴木 監督がおっしゃったように、練習すれば疲労するんですが、回復具合も違うし、怪我をしなくなりました。大学では1年から大会に出場させてもらいましたが、日本学生個人選手権の5000mでは大会新で優勝しました。それまでだと3000mでバテていたと思いますが「走れちゃった」という感じでした。駅伝のときもそうでしたね。

外園 鈴木選手が1年のときの個人選手権では「とにかく押していけ」と言ったら、パーンと飛び出してグングン走りましたね。高校時代、同期だったトップランナーたちも大勢出場していましたが、そうした選手たちを尻目に優勝して、周囲を驚かせました。その年の駅伝でも13位でタスキを受けてごぼう抜きしてトップに立った、そういう奇跡に近い走りをしました。無限大の可能性を感じたし、あの走りを見て私のなかで鈴木選手の代名詞は「勝負師」になったんです(笑)。

下級生の面倒をみる、チームのために何ができるか考えて行動する。寮生活で得たことは多くあります。 鈴木

寮生活では、ほかの人の立場で物事を考えられるようになり、人間として成長できていると思います。 野田

ーところで陸上部は、皆さん寮生活になるそうですね。鈴木選手、振り返っていかがですか。

鈴木 そうですね、今もそうだと思いますが、休日にはチームメイトと外出して寮の食事では出ないグルメを楽しんだりしたほか、私は一人でカフェ巡りなどもしていましたね。3年ではコロナ禍になってしまったので、外出はなかなかできなくなりましたが、寮の恒例行事として誕生日会が3、4ヶ月に一度は開催されて、プレゼントを渡してケーキを食べてといったことが楽しかったですね。

野田 誕生日会は今も開催されていて、どんなかたちでお祝いするか考えたりするのもすごく楽しいです。

ー寮生活にはアスリートならではのルールはありますか。

外園 門限が21時であること以外、特別なルールはありませんし、この15年ルールを作ろうと思ったこともありません。

鈴木 寮生活から得たことはたくさんあります。競技者としての恵まれた練習環境はもちろん、入部した当初は4年生の背中を見て、チームを引っ張っていく姿がとても格好よくて印象に残っています。自分の学年が上がるにつれ、下級生の面倒をみるとか、チームのために何ができるか考えて行動するというのが、すごく良い経験になったと思っています。先ほど話した誕生日会をはじめ皆で盛り上がるイベントもあって、楽しいことも多く、強い絆で結ばれる仲間と出会えて最高でした。

野田 今まで違う環境で育ってきた人たちがいるなかで一緒に生活して、考え方の違いなどもありますが、それによってその人の立場で物事を考えられるようになり自分の視野が広がり人間としても成長できていると思います。

外園 私はよく人間力を育てると言っていますが、競技者である前に学生ですから、人間性を高めなければなりません。二人の発言にあったように、寮生活を通して他人のこと、チームのことを考えるようになります。寮は二人部屋で窮屈かもしれませんが、日々の生活において不自由のなかの自由というものが分かります。そういうことが分かると人間として伸びていきますよね。