ペルシア語

ペルシア語の世界にようこそ!

[Ⅰ]ペルシア語(インド・ヨーロッパ語族イラン語派)

現代ペルシア語:起源は古代ペルシア語であるが、アラビア語の多大な影響をうけながらも、ほぼ11世紀以降に復活したペルシア語を継承。

使用地域:主としてイラン、アフガニスタンおよびタジキスタンなど。

姉妹言語:ダリ一語、クルド語、パシュト一語、オセット語、バミール語。

文字表記:アラビア文字。母音の表記は補助記号を用いる場合が多い。アラビア文字を使用するが、アラビア語とは言語系統を全く異にする。

発音:xe、zhe、einなどの音を除いては、日本人にとっては発音が容易。

文法:単文では動詞が文末にくる。全体では日本語の語順に比較的近い。主語を省くような省略文や状況文が多い。ジェンダーの区別なし。

その他:ペルシア語はその昔の美しさで知られる詩的言語である。韻文を中心とするペルシア古典文学は千年以上の歴史を誇り、ウマル=ハイヤームやハーフイズなど世界的詩人を輩出している。

ペルシア語に由来する日本語:バーザール、キャラバン、キオスク、ぶどう、パラダイスなど

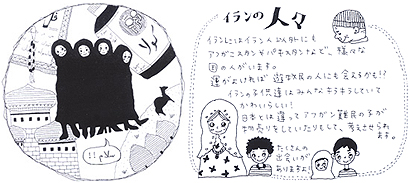

[Ⅱ]おもしろコラム イラン版「こぶとり爺さん」

イスラム圏では「ジン」という不可視の霊的存在が信じられている。ジンは人間、動物、魔物などに姿を変え、また人の魂の内に入りこむという。「霊鬼」、「魔人」、「幽精」などと訳され、場合によっては「妖精」とされる。目に見えないものだけに、いろいろな説明がなされるが、井戸や風呂場や水辺や樹の下や墓場、あるいは台所など水気のあるところや暗がりに出没するのは共通するようだ。黄昏れ時に沼辺などで「神隠し」に会う日本の詰も、さしずめあちら風にいえば「ジン」のしわざか。ただし「ジン」には、人に善をなすものと悪を働くものとがあるようだからすべてが「悪霊」「悪鬼」ではなく、あくまで両義的な存在なのである。

あるせむしの男がハンマーム(風呂や)で、「ジン」の結婚式にでくわした。彼はすぐにその祝儀に加わってひようきんな踊りを披露した。喜んだジンたちは、せむし男の背のこぶを取り除いて、風呂場の棚に祀った。翌日この話が町中に伝わり、もう1人のせむし男の耳にはいった。せむし男は、こぶとりの話にあやかろうと夜分ハンマームに出かけた。ところが、この男は周囲に気くぼりもせず、やおら踊りだし奇声をあげて笑った。この時、ジンは葬儀の最中であったので、この男の無礼の罰として、ジンたちはこのせむしの背中に、結婚式の折に飾っておいた棚のこぶをくっつけて追い出した。[ghuz-e bala ghuz]<こぶの上に更にこぶ>というペルシア語のイディオムはこの話に由来するという。日本語にすれば「泣き面に蜂」。

[Ⅲ]言語学習情報

[シラバス掲載のものは省略]

- ◎「イランを知るための65章」 明石書店 2004

- ◎http://www.gooya.com/

- ◎http://www.BBCPersian.com/

※このページは大東文化大学国際関係学部パンフレット「アジアのことば」より転載しました。