主食・肉食の変化:インド

篠田 隆

穀類・肉類の生産

独立(1947年)後、都市化が加速しているとはいえ、都市人口比率は1981年時点で23.3%にすぎない。人口の圧倒的多数が農村部に居住しており、就業人口の70.6%が耕作者(42.1%)や農業労働者(26.3%)として農業に従事している。国民所得に占める農業部門の比重は、50/51年度(注1)の60%から85/86年度の37%へと減少しているが、農業はいまだに国民経済の中で最も重要な部門である。さらに、農業の好不況が直接間接に経済全体におよぼす影響はきわめて大きい。

独立直後、インドは深刻な食糧不足に直面した。しばらくの間、食糧調達は海外からの穀物輸入により補充されなければならなかった。政府は1950年代に穀物自給キャンペーンを展開し、農業発展戦略の柱として灌概への重点的な投資を行った。さらに、60年代後半からは「緑の革命」(第三世界の農業生産力を向上させるために、フィリピンの国際稲作研究所を中心として多収量品種の開発が行われ、新品種がアジア諸国に導入された。多収量品種、多肥、灌概がセットとなったこの農業戦略は土地生産性のみならず、農村社会構造にも大きな衝撃を与え、そのありさまは「緑の革命」と表現された)も進行し、これらの結果、穀物の自給は70年代前半に達成された。

この農業発展の中で、穀物構成にも変化がみられた。インドの主要穀物は米、小麦およびモロコシ、トウジンビエ、トウモロコシなどの雑穀である。これらの播種面積、生産量、収量は全般的に上昇したが、特に伸びの著しいのが小麦であった。1950/51年度の食糧作物生産量に占める米、小麦、雑穀の比率はおのおの40.5%、12.7%、30.3%であったのが、85/86年度にはおのおの42.6%、31.2%、17.6%へと変化している。米は横ばい。小麦はシェアを約2.5倍に伸ばし第2位に浮上している。雑穀のシェアは約半分に減少している。米のシェアは安定的であるのに対して、小麦は雑穀を駆逐し浮上している。豆類のシェアはこの間、16.5%から8.6%に縮小している。

農業の生産力に規定されるミルク、肉類の産出量も増大した。1950~85年間にミルクの産出量は2倍強、肉類は2倍弱に伸びた。この間、ミルク産出量に占める家畜別比重にはほぼ変化がみられず、水牛52%、牛45%、ヤギ3%(1985年)となっているのに対して、肉類の場合はヒツジ・ヤギ、牛・水牛の比重は低下し、おのおの43%、22%、豚と鶏の比重はおのおの8%、15%(85年)へと上昇している。鶏肉とともに鶏卵の生産量も著しく上昇している。肉類の価格体系は日本とは異なり、最も高価なのが鶏肉で、羊肉、豚肉、牛肉の順になっている。魚肉の生産、消費量の水準は低い。海水魚はケーララ州を中心とする沿岸部で、淡水魚は西ベンガル州が消費の中心地になっている。

以上のように穀物、ミルク、肉類の生産量は独立以降、内容構成に変化をみせながら、全般的に拡大している。これが個人消費の動向にどのように反映しているのか、を次に検討しよう。

個人消費支出動向

個人消費支出動向の鍵を握っているのは、個人所得の推移である。独立後の国民所得は1950/51年~85/86年間に3.6倍に、年平均成長率では3.5%の比率で伸びた。独立前の1900~46年間の年平均成長率は1.2%にすぎないので、独立後の成長率は計画目標を下回ってはいるがけっして小さいとはいえない。しかし、独立後の年率2%前後の人口増加に相殺され、51~86年間の個人所得は年平均1.5%、個人消費支出は同1.1%の伸びを示したにすぎない。この35年間における個人消費支出の実質価格での増加は、わずか1.6倍にすぎないのである。しかも、個人消費支出の水準自体が低く、インドはこの点で世界の最貧国の一つに数えられている。

独立後のインド全体の個人消費支出の動向は、

- 基本的生活必需品である穀物や衣料の消費量は停滞

- 個人消費支出の増加分は非食糧消費財にふりむけられていること

- この結果、個人消費支出に占める食糧支出は、いまだ高水準であるが逓減傾向にあること

消費の地域格差

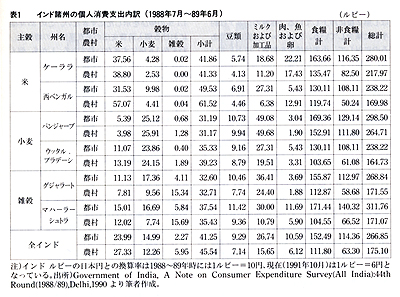

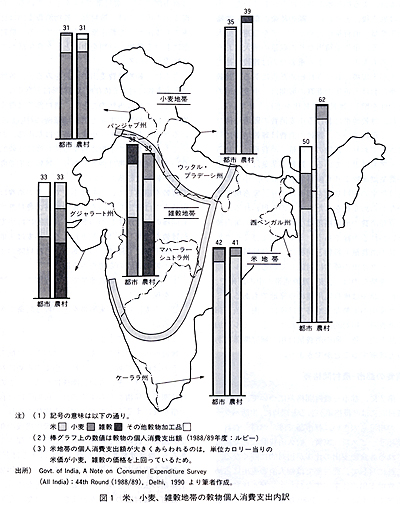

まず、地域格差について。インドは穀物をほぼ自給する体制をとっている。しかも、就業者に占める農業従事者の比率が高いので、一地域における穀物の消費構造は、その地域で栽培される穀物種に大きく規制されることになる。インドの穀物栽培は雨量は少ないが大河川からの用水路灌概の発達した北部の小麦地帯、比較的雨量が多く水田の発達した東部、南部の米地帯、灌概が未発達でモンスーンに依存せざるをえない西部、中部の雑穀地帯、の3地:域に大きく区分できる(図1参照)。

米は米地帯における主穀の座を堅持すると同時に、小麦、雑穀地帯でも安定した市場を確保している。小麦、雑穀地帯における米消費の歴史は長く、19世紀後半には貯水池、揚水、用水路灌概による稲作地が各地に点在していた。小麦は独立後、とりわけ「緑の革命」以降、穀物の生産量、消費量に占めるシェアを急速に拡大している。単位面積当たりの収量の増大におうところも大きいが、より重要なのは雑穀地帯で小麦が大規模に栽培され始めた点にある。雑穀地帯における近年の灌1既の展開は、小麦栽培の有利性を増し、雑穀の代替化を進行させている。これが雑穀地帯における小麦消費の顕著な伸びとして現れている。雑穀の消費は雑穀地帯に局限されており、穀物の生産量、消費量に占める シェアも減退している。雑穀の茎葉は米、小麦の農業副産物よりも飼料価値が高い。小麦の普及は従来の飼料基盤を弱体化させ、家畜構造に少なからぬ変動をもたらすものと思われる。

豆類消費の地域格差は小さい。国民の蛋白源といわれる由縁である。ミルクおよびミルク加工品の消費量も穀物と同様に、当該地域におけるミルク産出の優劣に対応している。ミルク産出が優勢なのは、小麦、雑穀地帯の中の諸州で、これら諸州は優良乳用種の原産地でもある。ミルク産出の劣勢な米地帯では逆に、肉、魚、卵の消費量が相対的に高く現れている。ミルク加工品と肉、魚、卵の消費量は相互補完関係にあると理解することができよう。

消費の都市―農村間格差

第2に、都市―農村間格差について。都市―農村間には所得格差があると同時に、生活パターンの相違も大きい。都市部では、燃料、衣料、諸種サービス料、家賃、耐久消費財などで構成される非食糧支出の比率が相対的に高くなる。これに対して、農村部では個人消費支出に占める食糧支出の比率、すなわちエンゲル係数が都市部よりも高くなる。1989年度のエンゲル係数は都市部で57、農村部で64を示している。食糧支出の内訳では、農村部の穀物消費支出は比率でも支出額でも都市部を凌駕している。農村部における穀物、豆類を中心とした食生活がここに現れている。

さらに、穀物消費支出の内訳をみると、各地帯とも主穀に対する依存度は農村部ほど高くなっている。これは当然のことで、農村部では農産物とりわけ穀物の生産と消費は緊密に対応しているためである。米、小麦地帯では都市部においてもおのおのの主穀に対する依存度は比較的高いが、雑穀地帯は例外であり、雑穀は重要度の低い穀物に転落している。

雑穀を駆逐しているのは小麦で、米の消費は現時点では安定している。雑穀地帯の農村部でも同様の変化が生じつつあり、長期的には小麦が雑穀を凌駕してゆくと思われる。小麦は米地帯の都市部にも浸透しつつある。これ以降のインドの穀物構成の変遷を占う鍵は、

- 米が小麦、雑穀地帯でどの程度のシェア を保てるか

- 小麦に対して米地帯をどの程度防衛でき るか

雑穀地帯における小麦のシェアがさらに拡大するのは確実である。いずれ、小麦の攻めに対する米の受け、という対抗関係になろう。この対抗関係の帰趨を左右するのは、短期的には食習慣を異にする人々の都市部への移住の流れ、長期的には米、小麦地帯における穀作構成の変化の趨勢と穀物加工体系のもつ広がりと深さであろう。農業就業者比率が低下すればするほど、また都市居住率が上昇すればするほど、穀物加工体系の広がりと深さが重要な要因となろう。

都市―農村間のミルクおよびミルク加工品の消費支出格差は、短期的には拡大傾向にある。流通網の整備・拡大過程はこれまでのところ、農村部で産出される資源の都市部への移転という性格を色濃く有しているためである。流通革命に一定程度の成功をおさめたミルクの場合、農村部における個人消費は停滞しているのに対して、都市部では逓増している。肉、卵も同様の傾向にあるといえよう。

消費の所得格差

第3に所得格差について。独立後の諸種の産業政策、分配政策により、独立時の社会経済構造は少なからず変動した。この間、カーストやコミュニティ間の地位変動、都市部農村部における中産階級層の析出などの変化はみられたが、全体としての階級構造の変化は僅少であり、所得格差と相関する消費支出格差の構造もほぼ変化していないことは、全国標本調査の分析により明らかにされている。消費支出格差については、都市部農村部ともに共通の傾向が認められる。すなわち、消費支出水準が低まるほど支出に占める食糧とりわけ穀物、豆類支出の比重が高まり、消費支出水準が高まるほど非食糧とりわけ雑貨とサービス支出の比重の高まること、がそれである。

独立以降、都市部農村部ともにエンゲル係数は低下している。実質所得がわずかではあれ上昇しているので、このエンゲル係数の動きは「当然」のことにみえるかもしれない。しかし、インドの場合、ことはそう簡単ではない。必要最低熱量を摂取できない絶対的貧困層が人口の40%前後を占め続けている中、農村部では1人当たり穀物、豆類消費量は逓減、ミルク、肉類も停滞している。この結果、1人当たり熱量摂取は改善されていない。この現象は、いまだ説得的に説明されていない。

穀類・豆類の消費形態

最後に、穀物、豆類の消費形態とその近年の動向をまとめて、しめくくりとしよう。米は「湯どり法」で加工される。炊飯途中で湯を抜き、弱火で蒸すところに特徴がある。インディカ米の粘りを抑え、カレー類とからませ食するのに適した加工法である。米地帯では通常、唯一の主穀として、小麦、雑穀地帯では小麦や雑穀と組み合わされ消費されている。その場合、小麦や雑穀から食べ始め、米は最後にまわる。白米の形で食べられることが多いが、北・西インドではプラオ(ピラフ)や肉、野菜を具として香辛料で炊きあげたビリヤーニー料理も発達している。主要な米加工品は、米粉を発酵させ蒸しあげたイドゥリやケツルアズキ粉と混ぜ焼きあげたドーサイなどであり、今やスナックとして全国で愛用されている。

小麦加工の王道は、アーター(全粒粉)を水で練ったドウを鉄板で焼きあげたチャパーティー、精製粉のドウを発酵させタンドゥール(竈)で焼いたナーンなどである。これらを指でちぎり、具をはさんで食すので、小麦地帯ではドライタイブの野菜、肉料理が発達している。小麦粉は加工の幅が広く、ドウに香辛料で味付けした野菜、挽肉をつめてあげたサモーサーなどのスナック類や、アーターに砂糖、ギー、ミルクを加えて煮つめたハルワー、ミルクとギーで練り、いったんあげてからシロップにひたすグラーブ・ジャームンなどの菓子類の原料として利用されている。さらに、パンやビスケットの原料として小麦は広く受容されている。

雑穀は粉粥や団子に調理することもあるが、通常はぬるま湯で練った雑穀粉を鉄板で焼きあげ消費する。グジャラート州ではこれをロートロー(大きなパン)と呼び、ローティー(小さなパン、すなわちチャパーティー)と区別している。焼きたてのロートローは香ばしく美味であるが、ぼそぼそした感じがあり、小麦より低級な穀物だと一般には理解されている。雑穀地帯では小麦や米の常食者が急増しているが、彼らの中でも冬期に熱量の高いロートローを愛好する人々は少なくない。

インドでは世界の主要な豆類がほとんど栽培されている。これらのうち特に生産量の多いのは、ヒヨコマメ、キマメ、エンドウ、ガラスマメなどである。豆類は蛋白質、ビタミンに富み、乾燥させると保存もきく。豆類の加工を容易にするために、水さらしのほかにひき割りや製粉の処理を施す。ひき割り豆を香辛料、塩で煮込んだダールが最も一般的な調理法である。同じ豆でも種皮つきとひき割りでは調理法が異なり、豆料理を多様なものとしている。豆類の消費量は低減しているとはいえ、現在でも穀物とともに食卓の主役の座についている。

主食・副食構成の地域格差、階級差は大きいものの、インドの食体系はカレーに収れんする体系とまとめることができよう。何が主穀であれ、香辛料をベースとした豆、野菜、肉、魚料理と組み合わされ消費される構造となっている。カレーを根幹とする食体系自体は、独立後も基本的にインドの人々の食生活を支配しているといえる。ただし、食体系を構成する個々の食糧の生産と消費には多少の変動がみられる。代表的なのが、小麦消費の伸びと雑穀消費の減退である。小麦はパン、菓子類を含む比較的多様な加工体系をもつ。これ以降の小麦のシェアの拡大が既存の食体系内部での他穀物の代替化を示すにすぎないものか、あるいはカレーに収れんしない食体系の創出と結合できるか、興味をそそられるところである。

注1:インドの会計年度は日本とは異なり、7月1日~6月30日の期間となっている。農業年度も同様である。

参考文献

- 週間朝日百科『世界の食べもの一インド亜大陸1』朝日新聞社 1981年

- 週間朝日百科『世界の食べもの一インド亜大陸2』朝日新聞社 1981年

- Government of India, A Note on Consumer Expenditure Survey (All India):44th Round (July1988-June1989), Delhi, 1990.

- Agrawal, A. N., India: Economic Information Yearbook 1989-90, New Delhi, National Publishing House, 1990.

- Rao, V. K. R. V., Food, Nutrition & Poverty in India, New Delhi, Vikas Publishing House, 1985.